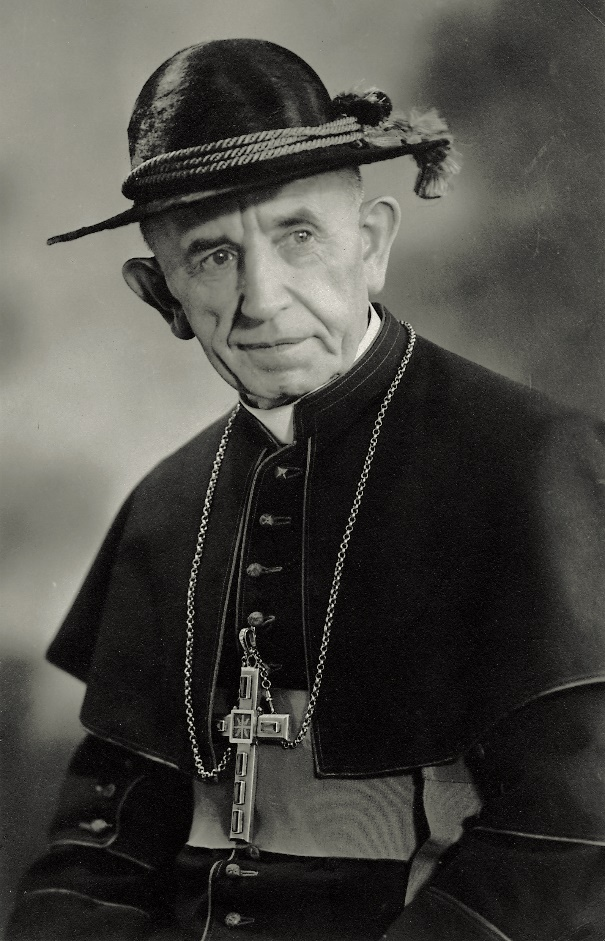

Heinrich Wienken (1883-1961)

Beauftragter der deutschen Bischöfe in politischen und gesellschaftlichen Extremsituationen, Bischof von Meißen

• 14.2.1883 in Stalförden bei Cloppenburg geboren

• 1895-1904 Schulbesuch in Cloppenburg und Gymnasium in Vechta

• Theologiestudium in Innsbruck und Münster

• 1909 Priesterweihe in Münster, danach Kaplan in Münster und Berlin

• 1916 stellvertretender Geschäftsführer des Berliner Delegatur-Caritasverbandes

• 1920 Mitarbeiter in der Berliner Hauptvertretung des Deutschen Caritasverbandes

• 1922-1937 Leiter der Hauptvertretung Berlin des Deutschen Caritasverbandes

• 1929-1933 Abgeordneter der Zentrumspartei in der Berliner Stadtverordnetenversammlung

• 1937 Bischofsweihe in Münster durch Bischof Clemens August Graf von Galen, danach kurzzeitig Koadjutor des verhafteten Bischofs von Meißen

• 1937-1952 Leiter des Commissariats der Fuldaer Bischofskonferenz in Berlin

• 1951-1957 Bischof von Meißen mit Sitz in Bautzen (Sachsen, DDR)

• 1955-1961 im West-Berliner St. Franziskus-Krankenhaus

• 21.1.1961 in Berlin verstorben

• Beisetzung auf dem St. Andreas-Friedhof in Cloppenburg

Der römisch-katholische Priester Heinrich Wienken war seit 1922 Leiter der Berliner Hauptvertretung des Deutschen Caritasverbandes. 1937 wurde er – gleichfalls in der Reichshauptstadt – Leiter des neugeschaffenen Amtes des Commissariates der Fuldaer Bischofskonferenz. In dieser Funktion hielt er Kontakt zu Staats- wie Parteistellen (Regierung, Gestapo, SD u. RSHA).

Seiner kirchlich-caritativen Mission wegen war Wienken um ein zufriedenstellendes Verhältnis zum Reichskirchenministerium und zur Gestapo bemüht, ebenso wie er nach 1945 unter Hintanstellen politischer Prinzipien zahlreiche Kontakte zu den sowjetischen Behörden und zu den Regierungsstellen der DDR pflegte. Bis 1951 hat er auf diese Weise für die katholische Kirche in der sowjetisch besetzten Zone und der DDR wegweisende Weichenstellungen vorgenommen.

Außer Zweifel steht, dass er mit seinen Verhandlungen Lebens- und Wirkungsräume für die Kirche eröffnete, die sich bis heute als fruchtbar erweisen. 1951 wurde er Bischof des Bistums Meißen, das er bereits 1937 für kurze Zeit verwaltet hatte. 1955 erhielt Wienken im Leipziger Propst Otto Spülbeck einen Koadjutor, den er zugleich zu seinem Generalvikar ernannte und der ihm im Dezember 1955 als Apostolischer Administrator folgte. Am 19.8.1957 nahm der Heilige Stuhl das Rücktrittsersuchen Wienkens an. Gleichzeitig erhielt er den Ehrentitel „Titular-Erzbischof“.

Zeitlebens sorgte sich Wienken um Benachteiligte, Unterdrückte, Verfolgte. Gerade als bischöflicher Unterhändler hat er Hunderten das Los der Haft erleichtert sowie viele vor dem Tode in Konzentrationslagern gerettet. Selbst mit dem Leiter des Judenreferates im Reichssicherheitshauptamt, Adolf Eichmann (1906-1962), verhandelte er über die Rettung von Menschenleben. Dennoch blieb, gemessen am Ausmaß der Verbrechen, die Zahl der durch Wienkens Einsatz Geretteten klein. Gerade für die NS-Zeit ist hier eines der Verdienste Wienkens zu sehen, der die innere Schutzlinie kirchlichen Eintretens für Opfer des Regimes weiter zog als manch andere. Sein Motiv aber war christliche Barmherzigkeit, nicht politisches Agieren. Auch zum Kreisauer Kreis unterhielt Heinrich Wienken Kontakte.

Desgleichen nahm er auf das Potsdamer Abkommen und die Verfassung der DDR Einfluss. Dass er in totalitären Systemen Wege beschritt, die Verhandlungen ermöglichten, ohne die eigene Überzeugung preiszugeben, spricht für sein Verhandlungsgeschick. Zeitgenossen und Historiker haben zwar Wienkens Verdienste in jenen Jahren gewürdigt, aber auch auf seine gewagten Gratwanderungen im Nationalsozialismus die kirchenpolitischen Grundsätze betreffend hingewiesen.

Als Leiter des Commissariates und weisungsgebundener Mitarbeiter des Breslauer Kardinals Adolf Bertrams musste er zahlreiche Demütigungen seitens der nationalsozialistischen Machthaber und Behörden hinnehmen. Mehrere Bischöfe hielten seinen Verhandlungsstil wie die gesamte kirchenpolitische Taktik Bertrams für zu nachgiebig. Wienken habe, so die Gegner, eine weiche Verhandlungsweise und eine zu optimistische Erwartungshaltung - für das kirchliche Leben Erfolge aushandeln zu können - an den Tag gelegt. Als man ihn daraufhin einmal ansprach, sagte er: „Wenn man einen Löwen zähmen will, darf man ihn nicht in den Schwanz kneifen."

Seine Tätigkeit als Commissar, die vor allem Diskretion, Klugheit und vorsichtiges Agieren erforderte und keine lauten Aktionen vertrug, wurde Zeitgenossen und Nachgeborenen Anlass für Misstrauen. Möglicherweise hatte Wienken sich lange der Hoffnung hingegeben, dem NS-Regime durch Verhandlungen doch noch Zugeständnisse und Entgegenkommen abringen zu können; ein adäquates, abschließendes Urteil ist schwierig, da Wienken seinen Nachlass vernichtet hat. Tatsächlich blieb Wienkens „Modell“ im Umgang mit Staat und Partei bis zum Ende der DDR partiell bedeutsam und zeitigte für das kirchliche Leben Mittel- und Ostdeutschlands durchaus positive Folgen.

Seinem persönlichen Wunsch entsprechend wurde Heinrich Wienken in seiner Heimatgemeinde Cloppenburg beigesetzt, nicht am Bistumssitz in Bautzen oder gar in Berlin. Von den Beisetzungsfeierlichkeiten berichtete die Tagesschau der ARD im Januar 1961. Sein bischöflicher Wahlspruch „Vitam vero impendere“ - „Das Leben dem Wahren widmen“ ist mit auf der Grabplatte verzeichnet.

Text: Dr. Torsten W. Müller, Museumsdorf Cloppenburg

Bild: Archiv Klaus Deux